Le matin avait commencé comme tant d’autres. L’air était encore frais, le café coulait dans les cuisines, les enfants se préparaient pour l’école et les écrans s’allumaient un à un dans les salons. Sur la chaîne nationale, l’émission matinale battait son plein, animée comme d’habitude par la figure emblématique du journalisme télévisé : Élise Morel.

Connue pour son calme, son professionnalisme et son ton rassurant, Élise était entrée dans les foyers français depuis plus d’une décennie. Elle n’était pas seulement une journaliste ; elle était un visage familier, une présence de confiance dans un monde de plus en plus incertain.

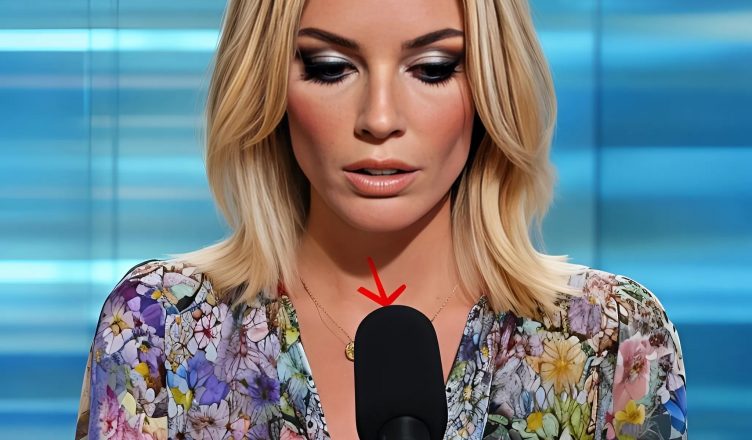

Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Un détail que seul un œil attentif aurait remarqué : un silence inhabituel entre deux phrases, un regard fuyant la caméra, une tension dans la mâchoire. Et puis, sans avertissement, tout a basculé.

Alors qu’un reportage sur la santé publique venait de se terminer, Élise fixa la caméra. Un silence anormal remplit l’espace. Puis, d’une voix lente et posée, elle lança :

« Je ne peux plus faire semblant. Je dois vous dire ce qu’on m’empêche de dire depuis des années. »

En régie, c’était la panique. Les assistants criaient dans l’oreillette, le prompteur s’arrêtait net, mais rien ne pouvait la détourner de ce qu’elle avait décidé de faire.

Élise Morel, en direct, devant des millions de téléspectateurs, dévoila les coulisses de ce que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n’avait jamais osé formuler aussi clairement. Elle parla des pressions politiques, des interventions de groupes privés, de l’autocensure imposée par les annonceurs, de la manière dont certains sujets étaient « adaptés » pour plaire, ou pour éviter de déranger.

Elle cita des exemples précis, évoqua des cas récents, des consignes reçues par e-mail, des invités écartés sans explication. Elle nomma même des responsables internes qui, selon elle, avaient transformé l’information en produit de consommation vidé de son sens.

« Ce que je fais ici chaque jour depuis tant d’années ne correspond plus à ce que je suis. J’ai choisi ce métier pour informer, pas pour manipuler. Je vous dois la vérité. »

Puis elle retira calmement son micro, le posa sur la table, se leva et quitta le plateau. Aucun mot de conclusion. Aucune musique. Juste une sortie droite, sobre, et inoubliable.

La chaîne coupa précipitamment la diffusion pour lancer une publicité, mais l’événement était déjà viral. En moins de dix minutes, l’extrait tournait sur les réseaux sociaux. Les réactions se comptaient par centaines de milliers. Certains criaient au scandale, d’autres saluaient le courage, d’autres encore se demandaient si tout cela n’était qu’un coup monté.

Mais ce n’était que le début.

Le lendemain, Élise publia une vidéo depuis chez elle. Elle y apparaissait sans maquillage, visiblement émue, mais déterminée. Elle y expliquait son geste, sa prise de conscience progressive, sa décision mûrie depuis des mois. Elle annonçait également le lancement d’une plateforme indépendante d’information, financée exclusivement par les citoyens.

En 48 heures, elle récolta plus de trois millions d’euros de dons.

Des journalistes de tous horizons la contactèrent. Certains pour l’encourager, d’autres pour lui demander du travail, d’autres encore pour dire qu’ils rêvaient d’en faire autant.

La chaîne, de son côté, publia un communiqué creux évoquant « un incident isolé et regrettable », sans jamais mentionner son nom.

Mais pour des millions de Français, quelque chose avait changé. Une fissure était apparue dans la façade lisse de la télévision traditionnelle. Et par cette brèche, la vérité avait filtré. Même brièvement.

Depuis ce jour, Élise Morel n’est plus simplement une journaliste. Elle est devenue le symbole d’un réveil médiatique. Une voix qui a dit non, là où tant d’autres se taisent.

Et personne, depuis, ne regarde les journaux télévisés de la même manière.